热线:021-56056830,66110819

手机:13564362870

热线:021-56056830,66110819

手机:13564362870

摘要:利用NH4+,NO2——,NO3——和pH等4种离子选择性微电极,研究了不同基质浓度条件下厌氧氨氧化系统中颗粒污泥内部氮素迁移转化的空间分布特征。结果表明:当基质浓度充足时,从颗粒污泥表面到内部的氨氮和亚硝酸盐氮浓度以一定比例同时降低,发生了以厌氧氨氧化反应为主的特征反应;当氨氮浓度受限时,污泥颗粒外层区域(0——1200μm)发生厌氧氨氧化脱氮途径,内层区域(1200——2500μm)发生以亚硝酸盐氮降低为特征的反硝化途径;当只存在NOx——时,颗粒污泥内部发生反硝化的特征反应。因此,厌氧生物转盘氨氧化系统中至少存在厌氧氨氧化和自养反硝化两种生物脱氮途径。厌氧氨氧化是指利用自养型厌氧氨氧化菌,以NO2——为电子受体,将NH4+氧化生成N2的生物过程。作为一种新型自养型生物脱氮技术,其运行费用比传统脱氮工艺节省近40%,因而具有广泛的应用前景。

其反应计量关系式如下:NH4++1.31NO2——+0.0425CO2=1.045N2+0.22NO3——+1.87H2O+0.09OH——+0.0425CH2O.(1)然而,在实际废水处理系统中,受水质和运行条件的影响,往往形成多菌种共生的系统,也可能存在多种脱氮途径。杜兵等研究了进水基质比例的变化对推流式厌氧氨氧化反应器性能影响,发现进水基质的变化可能会导致厌氧氨氧化反应复杂化,使得多种反应途径同时并存。周少奇等研究了UASB反应器中厌氧氨氧化与反硝化的协同作用,并从理论上计算了其计量关系。赖杨岚等在成功富集厌氧氨氧化菌的自养脱硫反硝化反应器中,研究了厌氧氨氧化与反硝化的协同作用,并探讨了最适合的协同作用条件。以上研究多以低碳环境下厌氧氨氧化系统为研究对象,从计量学入手,分析厌氧氨氧化系统中可能的脱氮途径,缺乏微观理论依据。

微电极是一种尖端仅为几十微米甚至几微米的微型传感器,能在不破坏污泥结构的前提下测定污泥基团内部物质浓度的空间分布特征。近年来,已被越来越多地应用到水处理领域,成为废水生物处理微观机理研究的有效工具。

本研究结合微电极技术,从宏观和微观两个层面对无机配水生物转盘厌氧氨氧化系统中氮素物质转化去除特征、污泥基团内部氮素空间分布规律进行研究,旨在探讨无机配水厌氧氨氧化系统中脱氮的机理和途径。

1材料与方法

1.1装置及运行条件

试验在稳定运行的厌氧生物转盘氨氧化系统中进行,反应器材质为有机玻璃,盘面总面积为0.319m2,浸没面积占87.5%.反应器有效容积6.2L,转盘转速控制在1.3——1.5r·min——1,HRT维持在1d,温度控制在40——41℃。

1.2试验用水本试验用水为人工配制的无机废水,主要成分为NH4Cl,NaNO2和NaHCO3,氨氮和亚硝酸盐氮的质量浓度都控制在200——250mg·L——1.

1.3分析项目与方法

1.3.1常规分析方法

氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的质量浓度采用分光光度法进行测定;pH值采用pHS——3C精密酸度计进行测定。

1.3.2污泥基团内部氮素转化的微生态特性测试

前期研究发现:生物转盘系统中,同时存在生物膜和颗粒污泥两种污泥形态结构,二者均具有较高的活性。为了方便取样,本试验取系统中颗粒污泥进行微生态试验。

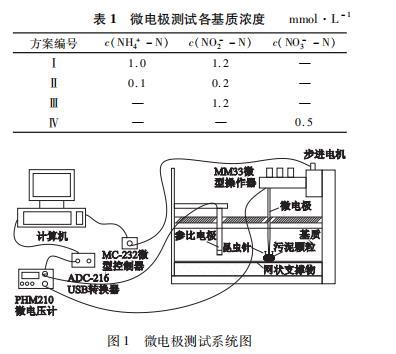

1)测试方案。从厌氧生物转盘系统中取少量的颗粒污泥,分别置于装有不同基质的锥形瓶中预培养3h,各基质均由NH4Cl,NaNO2及少量微量元素配制而成,并加入NaHCO3将pH值调至8.0左右。不同基质浓度方案如表1所示。

2)测试系统。试验采用自制NH4+,NO3——,NO2——和pH等4种离子选择性微电极,对污泥基团内部中氮素迁移转化特征进行研究,制作方法参照国外相关制作方法。制作的微电极尖端直径在25μm以内,响应时间≤2s,稳定性较好,符合实际检测应用所需标准。微电极测试线路如图1所示。表1微电极测试各基质浓度图1微电极测试系统图从反应器进水端取出颗粒污泥置于测量室中,先用昆虫针沿竖直方向插入颗粒污泥两端,使其固定在致密的网状支撑物上,预培养3h后进行测定。利用微调控器调节,使得电极尖端处于颗粒表层以上300μm处开始测定,步长设为100μm.由于颗粒内部物质浓度呈对称性分布特征,微电极测定时只检测了颗粒污泥一半区域氮素的空间分布特征,以得到具有代表性的浓度分布变化。